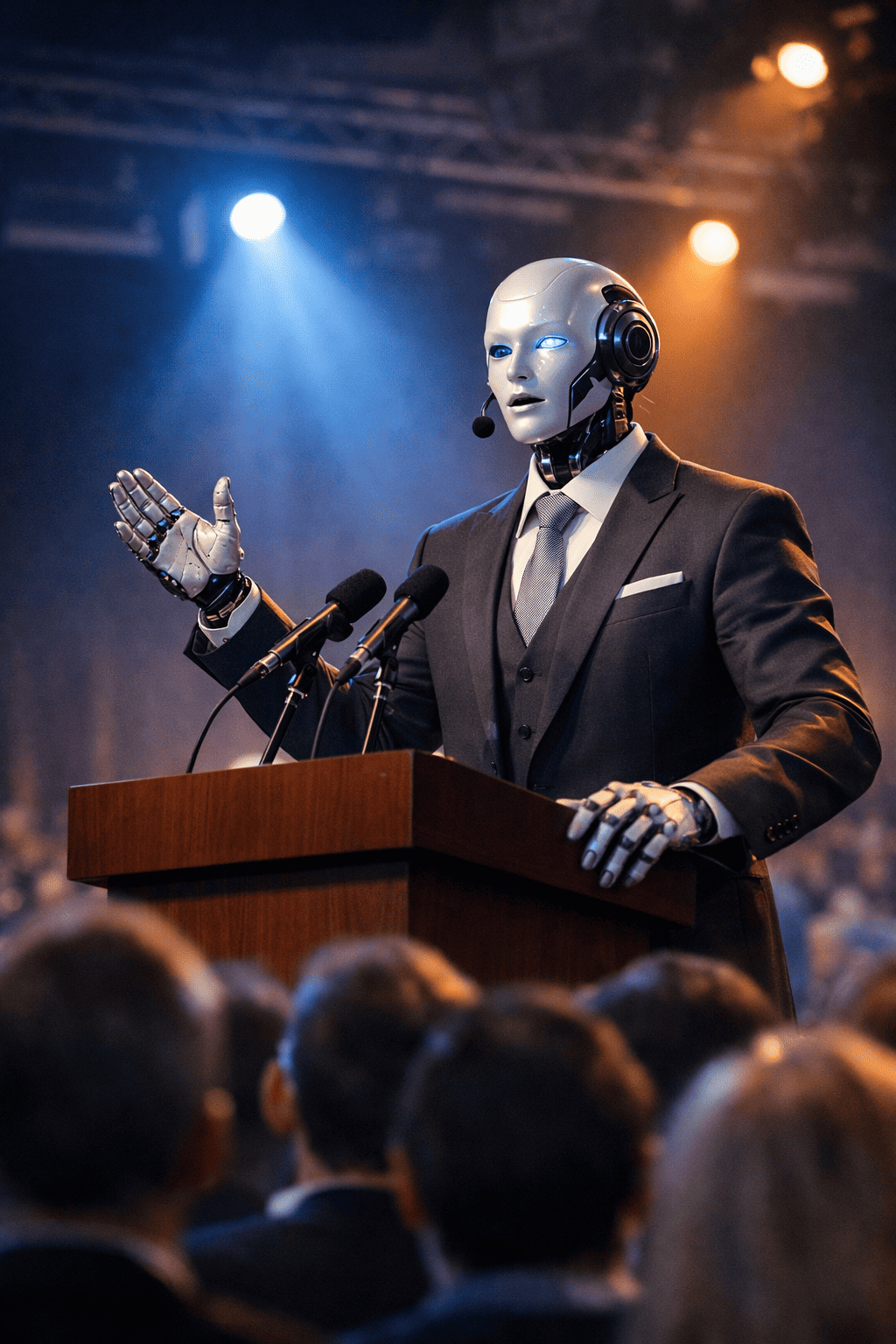

Perkembangan kecerdasan buatan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga memengaruhi cara individu mencari arahan hidup. Salah satu fenomena yang sedang naik daun adalah penggunaan AI sebagai life coach. Berbagai aplikasi dan chatbot berbasis AI kini menawarkan layanan pendampingan untuk pengembangan diri, pengelolaan emosi, produktivitas, hingga pengambilan keputusan pribadi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana AI benar-benar membantu, dan di titik mana teknologi justru berpotensi menyesatkan?

AI sebagai life coach bekerja dengan memanfaatkan pemrosesan bahasa alami dan analisis data perilaku pengguna. Sistem ini mampu merespons keluhan, memberikan saran berbasis pola, serta menyusun rekomendasi yang terdengar personal. Keunggulan utamanya terletak pada aksesibilitas. AI tersedia selama 24 jam, tidak mengenal lelah, dan dapat digunakan dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan jasa konselor atau pelatih profesional. Bagi banyak orang, terutama generasi digital, AI menjadi ruang aman untuk berbicara tanpa rasa takut dihakimi.

Dalam konteks produktivitas dan pengembangan kebiasaan, AI terbukti cukup membantu. Chatbot dapat menyarankan jadwal kerja, teknik manajemen waktu, hingga latihan refleksi diri berbasis pertanyaan terstruktur. Pada tahap ini, AI berperan sebagai alat bantu kognitif yang mendorong pengguna lebih sadar terhadap tujuan dan tindakannya. Untuk kebutuhan ringan seperti motivasi harian, perencanaan target, atau evaluasi rutinitas, AI mampu memberikan nilai tambah yang nyata.

Namun, permasalahan mulai muncul ketika AI diposisikan sebagai pengganti sepenuhnya peran manusia dalam pendampingan psikologis dan emosional. AI tidak memiliki empati sejati, kesadaran moral, maupun pemahaman konteks hidup yang utuh. Respons yang dihasilkan bersumber dari data dan probabilitas, bukan pengalaman manusia. Dalam situasi kompleks seperti gangguan mental, trauma, atau konflik relasi yang mendalam, saran AI berisiko menyederhanakan masalah atau bahkan memberikan arahan yang keliru.

Risiko lain terletak pada ilusi kedekatan emosional. Banyak pengguna merasa “dipahami” oleh AI karena respons yang terdengar hangat dan relevan. Padahal, kedekatan tersebut bersifat semu. Ketergantungan emosional pada AI sebagai life coach dapat mengurangi dorongan untuk mencari bantuan profesional atau membangun komunikasi sehat dengan manusia lain. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memperlemah keterampilan sosial dan kemampuan regulasi emosi pengguna.

Dari sisi etika dan privasi, penggunaan AI sebagai life coach juga menimbulkan kekhawatiran. Interaksi yang bersifat personal sering kali melibatkan data sensitif, mulai dari masalah keluarga hingga kondisi mental. Tanpa regulasi dan transparansi yang kuat, data tersebut berisiko disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau analisis perilaku yang tidak disadari pengguna. Kepercayaan terhadap AI harus diimbangi dengan pemahaman akan batasan dan risikonya.

AI sebagai life coach dapat menjadi alat pendukung yang efektif selama digunakan secara proporsional. Teknologi ini membantu ketika difungsikan sebagai sarana refleksi, pengingat, dan pendorong kebiasaan positif. Namun, AI menjadi menyesatkan ketika dianggap sebagai sumber kebenaran absolut atau pengganti peran manusia dalam aspek emosional dan psikologis yang kompleks. Pendekatan paling bijak adalah memosisikan AI sebagai alat bantu, bukan penentu arah hidup. Keputusan penting, terutama yang menyangkut kesehatan mental dan nilai hidup, tetap membutuhkan sentuhan empati, intuisi, dan kebijaksanaan manusia.